Развитие экономики СССР в 30-е годы предусматривало вполне определенный характер использования легковых автомобилей — в качестве служебного транспорта. Таксомоторное сообщение тогда только начинало развиваться, а машины индивидуального пользования просто были редки. С этих позиций автомобилестроение взяло курс на выпуск моделей прежде всего среднего класса, самых простых по конструкции. Поскольку объектом производства в Горьком стал грузовик «Форд-АА», естественно, что экономически наиболее целесообразно было параллельно выпускать унифицированную с ним легковую модель «Форд-А». Поскольку эта машина в США изготовлялась с различными кузовами, открытыми и закрытыми, то ГАЗу предстояло выбрать и тип кузова. Взвесив технологические и эксплуатационные возможности, наши специалисты остановились на пятиместном четырехдверном кузове типа фаэтон. Таким кузовом оснащались все ГАЗ-А, начиная с 8 декабря 1932 года, когда собрали два первых экземпляра.

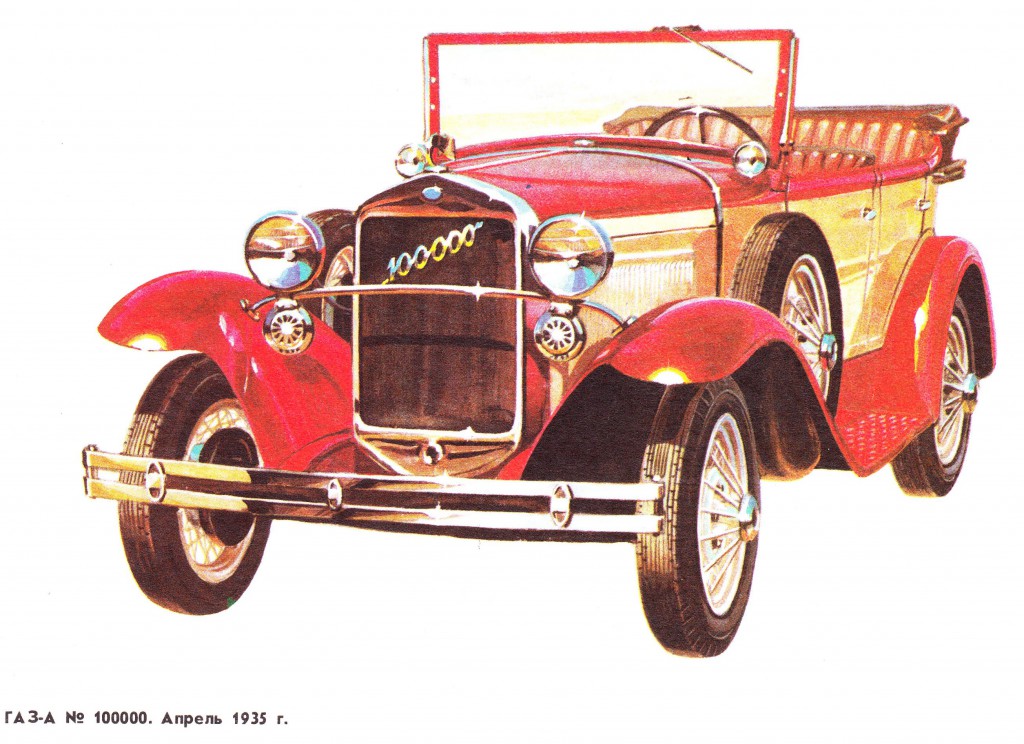

Сам по себе автомобиль ГАЗ-А с большим дорожным просветом, трехступенчатой коробкой передач, подачей топлива к карбюратору самотеком, несложной электропроводкой соответствовал отечественным условиям эксплуатации и был легко освоен большинством водителей. Оборудование кузова ГАЗ-А создавало уже определенные удобства для водителя. На ветровом стекле находились вакуумный стеклоочиститель, зеркало заднего вида. Для удобства пользования педалью акселератора рядом с ней помещалась неподвижная опора для ступни. Лобовое стекло могло поворачиваться в ветровой раме, и его положение фиксировалось барашками. Для защиты от ветра с боков рамы лобового стекла были установлены поворотные форточки. Основные данные ГАЗ-А: количество мест — 5; двигатель: число цилиндров — 4, рабочий объем — 3285 см3, мощность — 40 л.с. при 2200 об/мин; число передач — 3; размер шин — 5,50—19″; длина — 3790 мм, ширина — 1710 мм, высота — 1788 мм; база — 2630 мм. Масса в снаряженном состоянии — 1080 кг. Наибольшая скорость — 90 км/ч. Время разгона с места до 80 км/ч — 38 с. Расход топлива — 13 л на 100 км. ГАЗ-А за шесть лет изготовлено 41 917 штук. Одна, собранная 17 апреля 1935 года, стала стотысячной машиной, сошедшей с заводского конвейера (стотысячный ЗИС был собран 1 апреля 1936 года).

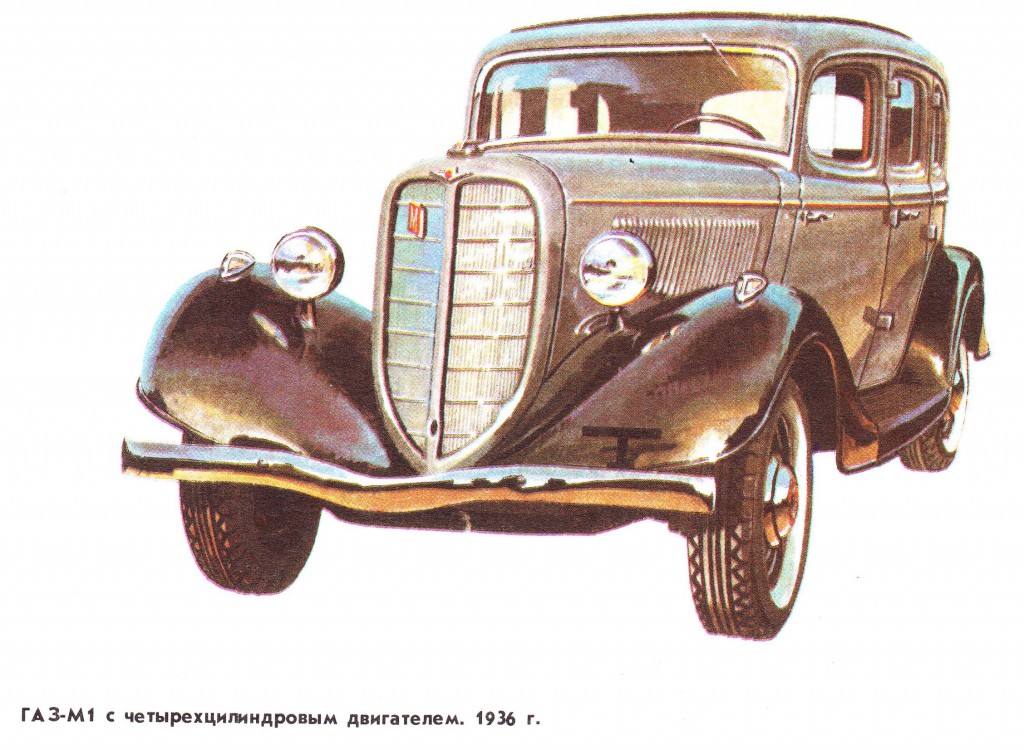

Эта степень сжатия соответствовала тогда наиболее распространенному в СССР сорту автомобильного бензина с октановым числом 59—65. Двигатель ГАЗ-М с 1938 года стал монтироваться и на модернизированных грузовиках ГАЗ-АА, получивших индекс ГАЗ-ММ. Завод обновил и коробку передач — ввел шестерни постоянного зацепления на второй ступени и скользящую зубчатую муфту включения второй и третьей передач. Толкающие усилия от заднего моста на раму у ГАЗ-М1 передавала не труба карданного вала, как у ГАЗ-А, а рессоры. Поэтому труба стала легче, получила скользящее телескопическое сочленение и воспринимала только реактивный момент заднего моста. Значительное увеличение жесткости рамы было достигнуто не только увеличением сечений лонжеронов и траверс, но и введением Х-образной поперечины. Более мягкие, чем у ГАЗ-А, рессоры сочетались с гидравлическими рычажными амортизаторами одностороннего действия. Изменения коснулись рулевого механизма (глобоидальный червяк и двойной ролик вместо червяка и двухзубого сектора на ГАЗ-А), а также тормозов. Кузов ГАЗ-М1 был более комфортным для водителя и пассажиров.

Многое завод применил впервые: регулируемое по расстоянию от педалей сиденье водителя, без сквозняковая вентиляция с четырьмя поворотными форточками в боковых окнах, противосолнечные щитки, суконная обивка сидений, прикуриватель, пепельница. Добавим сюда запираемые изнутри три двери и правую дверь с индивидуальным наружным замком, ножной переключатель дальнего света фар, подфарники, электрический указатель уровня бензина. ГАЗ-М1 имел следующие характеристики: количество мест — 5; двигатель: число цилиндров— 4; рабочий объем — 3285 см3, мощность — 50 л.с. при 2800 об/мин; число передач — 3; размер шин — 7,00 — 16″; длина — 4625 мм, ширина — 1770 мм, высота — 1780 мм; база — 2845 мм. Масса в снаряженном состоянии — 1370 кг. Наибольшая скорость — 105 км/ч, разгон места до 80 км/ч — за 24 с. Средний эксплуатационный расход топлива — 14,5 л на 100 км. С 1936 по 1943 год изготовлено 62 888 машин ГАЗ-М1. Конструкция ГАЗ-MI разрабатывалась под руководством А. А. Липгарта инженерами Л. В. Косткиным, А. М. Кригером, Ю. Н. Сорочкиным и др. Первые два серийных образца ГАЗ-М1 17 марта 1936 года были отправлены в Кремль.

Там их осматривали И. В. Сталин, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Г. К. Орджоникидзе. Так установилась традиция, когда все новые модели автомобилей проходили высшую госприемку. Освоение производства ГАЗ-М1 давалось непросто. Помимо производственных дефектов в машине оказалось немало конструкторских недоработок. На скорости, близкой к максимальной, появилось виляние («шимми») управляемых колес, неэффективным оказался привод передних тормозов тросами в оболочках, изогнутых под углом 90°. Эти и другие «детские болезни», конечно, вскоре удалось изжить, но доставили немало неприятностей как эксплуатационникам, так и производственникам. Год за годом автомобиль в деталях модернизировался. Так, в 1937 году улучшили фиксацию крыльчатки водяного насоса. С 1939 года внедрили новую облицовку радиатора, боковину капота двигателя с отдушинами измененной формы, прямые не изогнутые буфера и внесли другие изменения. В дальнейшем ГАЗ-М1 зарекомендовал себя с самой лучшей стороны и пользовался заслуженной любовью автомобилистов. В середине 30-х годов стало ясно, что резервы дальнейшего совершенствования двигателя ГАЗ-М исчерпаны.

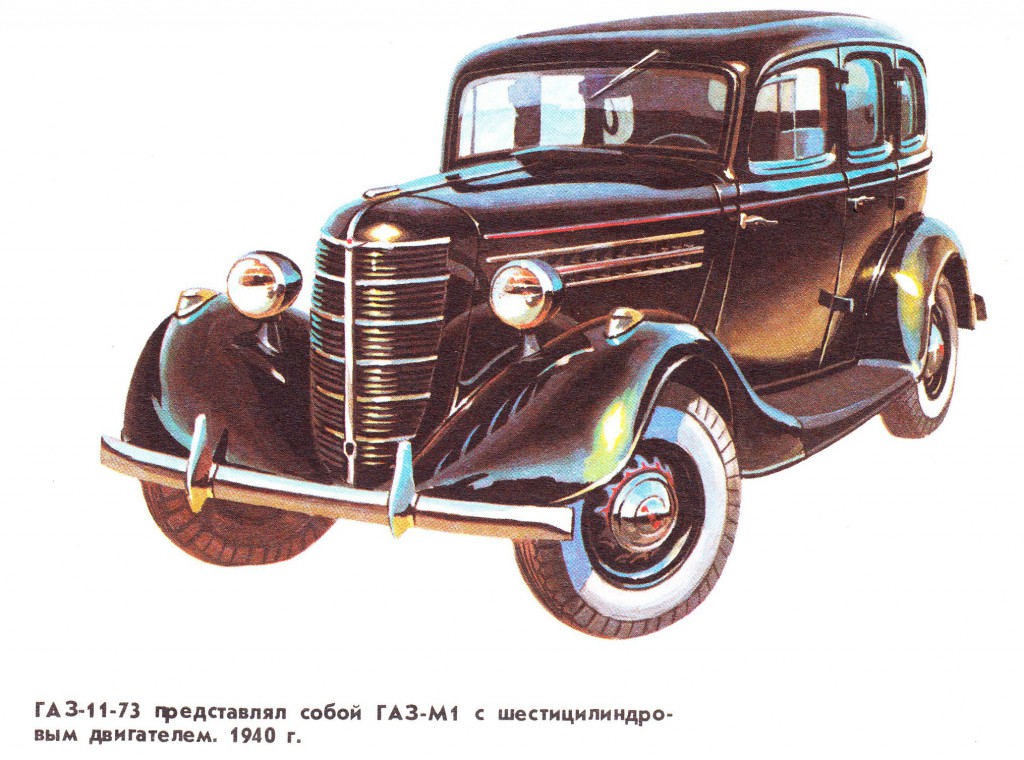

Директор ГАЗа Сергей Сергеевич Дьяконов (1898—1938) в докладной записке на имя заместителя наркома тяжелой промышленности указал на необходимость скорейшего развертывания производства нового двигателя ГАЗ-11. Он был шести цилиндровым (3485 см3, 76 л.с. при 3400 об/мин) нижне клапанным и предназначался для нового поколения автомобилей ГАЗ, легковых и грузовых. Опытные образцы легковых моделей были готовы в середине 1938 года, и в 1941 году завод намечал начать их серийный выпуск. В их число входили ГАЗ-11-73 с кузовом типа седан, представлявший собой модернизированный ГАЗ-М1 с двигателем ГАЗ-11, а также ГАЗ-40 (модификация ГАЗ-11-73 с кузовом фаэтон), пикап ГАЗ-11-41 и легковые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-61.

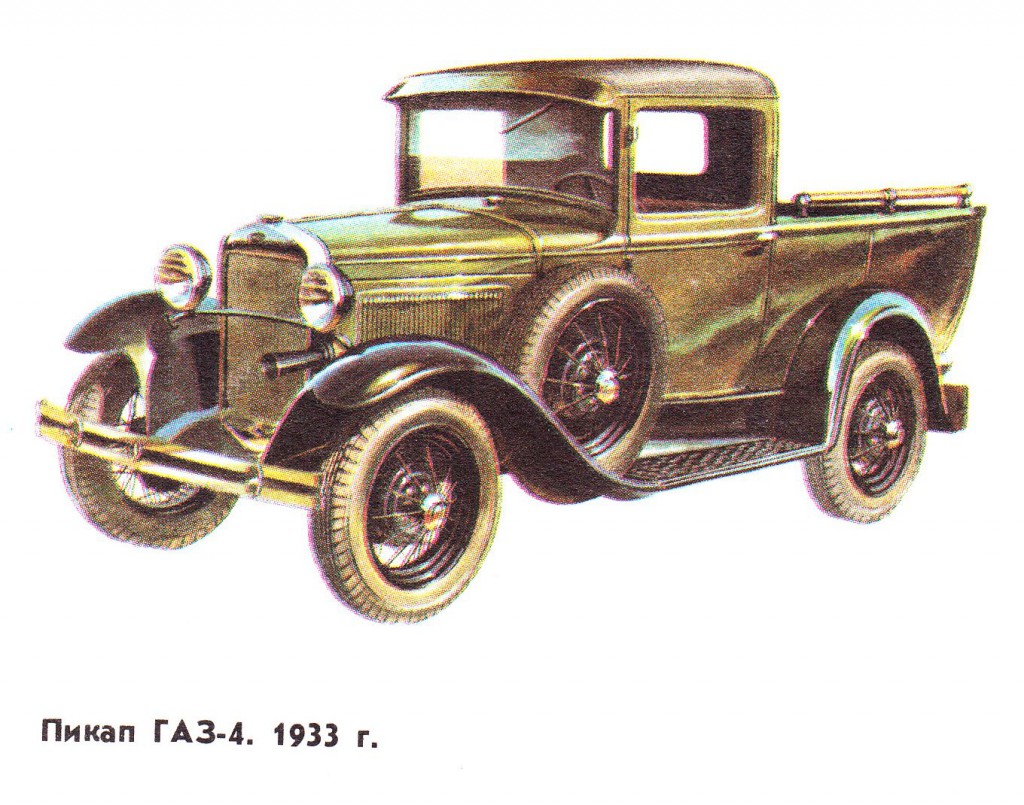

Масса в снаряженном состоянии — 1455 кг. Скорость — 110 км/ч. Эксплуатационный расход топлива — 17 л на 100 км. ГАЗ-11-73 в 1941 году и 1945—1948 годах изготовлен в количестве 1250 экземпляров. Фаэтон ГАЗ-11-40, в отличие от ГАЗ-11-73, оснащен не плоским, а V-образным лобовым стеклом, дверями с передними петлями (у ГАЗ-М1 и ГАЗ-11-73 навеска дверей на задних петлях), большим багажником и установленными в передних крыльях запасными колесами. Отличия по габариту и массе от ГАЗ-11-73: длина — 4625 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1730 мм. Масса в снаряженном состоянии — 1400 кг. Изготовлено несколько экземпляров ГАЗ-11-40. Пикап ГАЗ-11-41 серийно не выпускался, но его «двойник» ГА3-415 (с двигателем ГАЗ-М), который завод делал серийно, имел следующие параметры: грузоподъемность — 400 кг (или 6 человек); длина — 4580 мм, ширина — 1770 мм, высота — 1750 мм; длина грузовой платформы — 1610. Снаряженная масса — 1545 кг. Наибольшая скорость — 90 км/ч. В конце 30-х годов по-прежнему в стране еще господствовала точка зрения, что легковой автомобиль с открытым кузовом, особенно для южных районов, более целесообразен.

Помимо того, существовал спрос, обоснованный опытом эксплуатации машин ГАЗ-4, на автомобили с кузовом типа пикап. Этим объясняется появление модификаций ГАЗ-11-40 и ГАЗ-11-41. Однако начатый с 1939 года перевод промышленности на оборонную продукцию не позволил наладить выпуск новых машин. Часть нововведений по шасси, предусмотренных для ГАЗ-11-73, внедрили на ГАЗ-М1. Производство пикапа, но не ГАЗ-11-41, а ГАЗ-415 (с мотором ГАЗ-М) завод успел освоить, но ГАЗ-11-40 так и остался опытным образцом, хотя вся оснастка для его серийного производства (главным образом по кузову) уже была готова. Выпускавшиеся в небольших количествах моторы ГАЗ-11 использовались только на ГАЗ-61 и небольшой партии ГАЗ-11 -73, изготовленной до июня 1941 года. Конструкторы ГАЗа, однако, не теряли времени и вели работу над опытным вариантом двигателя ГАЗ-11 с верхними клапанами, начали проектирование машины, которой суждено было впоследствии воплотиться в известную модель ГАЗ-20 «Победы». Исторически именно легковой автомобиль среднего класса у нас в стране первым встал на конвейер и получил непрерывное дальнейшее развитие. Он главным образом предназначался для служебного пользования.

Однако расширение административного аппарата, а также потребность в представительских автомобилях, быстроходных и удобных машинах «скорой помощи» выдвинули необходимость производства легкового автомобиля высшего класса. Правда, вопрос о его модификациях кареты «скорой помощи» и такси возник, когда выяснилось, что масштабы выпуска запланированы чрезмерно большими — стране не нужно было столько машин высшего класса. Тогда эксплуатировались большие партии «Роллс-Ройсов», «Линкольнов», «Паккардов», «Кадиллаков» и «Бьюиков». Последний, в частности модели «32-90», по совокупности особенностей конструкции, технологичности и эксплуатационных показателей представлялся наиболее подходящим для России. Поэтому 20 июня 1932 года управляющий Всесоюзным автотракторным объединением (ВАТО) — отдельного наркомата еще не существовало — С. С. Дьяконов на совещании директоров заводов автотракторной промышленности заявил, что перед Путиловским заводом в Ленинграде стоит крупнейшая задача — стать создателями советского «Бьюика». Сегодня, может быть, нам покажется странным, что и в официальных документах, и на страницах газет, да и на плакатах и лозунгах тоже встречались такие выражения: «Есть первый советский «Форд», «Начат серийный выпуск «Автокаров», «Даешь советский «Бьюик».

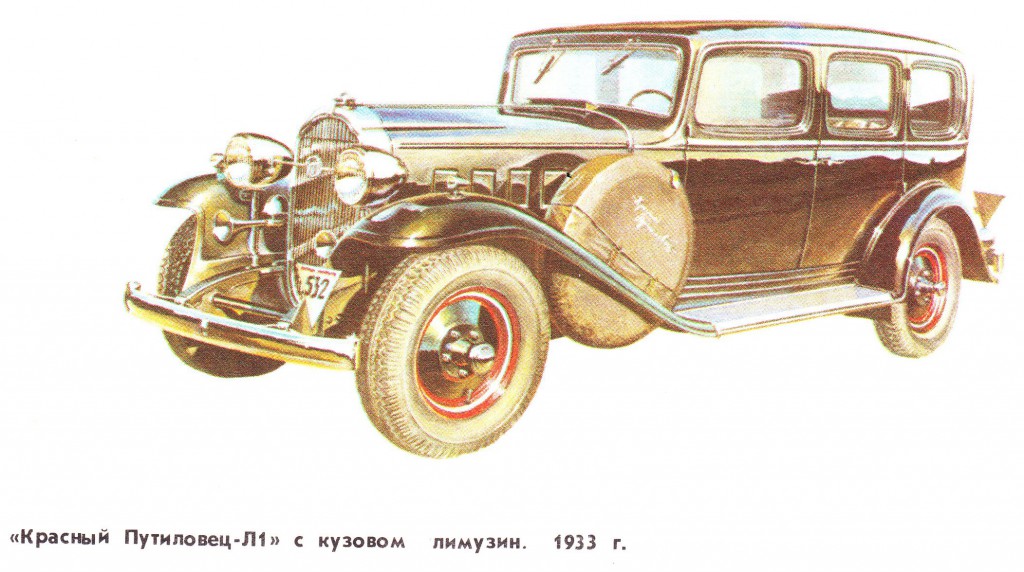

О трудностях решения технических задач, стоявших перед коллективом «Красного путиловца», да и всей автомобильной промышленности страны, можно судить по такому факту, что диафрагменный бензиновый насос считался сложным в освоении объектом, как и карданные шарниры типа «Спайсер». Здесь же предстояло изготовить очень сложные сдвоенные карбюраторы с автоматической регулировкой подачи воздуха, управляющий шторками радиатора термостат, рычажные гидравлические амортизаторы с дистанционной (с места водителя) регулировкой их сопротивления. Добавим сюда радиатор системы смазки, воздушный фильтр, сложные в изготовлении коленчатый вал и блок восьми цилиндрового двигателя. Выполнение чертежей взял на себя ленинградский институт «ЛенгипроВАТО» силами группы специалистов под руководством профессора Л. В. Клименко. В нее вошли также и инженеры «Красного путиловца». Проектные работы они начали в конце октября 1932 года, а уже в марте 1933 года — сборку машин. Все их детали были изготовлены в СССР — или на «Красном путиловце», или на других предприятиях. Первое шасси, еще без кузова, сборщики сдали 24 апреля. На пробную поездку его вывел М. Л. Тер-Асатуров.

На первомайскую демонстрацию красно путиловцы направили шесть автомобилей Л-1 с кузовами лимузин, окрашенными в черный цвет с обивкой салона из серого репса. Эти же шесть машин 19 мая 1933 года приняли участие в испытательном пробеге в Москву и обратно. В столице их осматривал Г. К. Орджоникидзе, возглавлявший Наркомтяжпром. Он поставил перед коллективом завода задачу — дать в 1934 году 2 тыс. легковых автомобилей. Позже приказом Наркомтяжпрома работы по автомобилям на «Красном пути ловце» были прекращены, и задание создать представительскую легковую модель дали московскому предприятию ЗИС. Такое решение объяснялось тем, что перед «Красным путиловцем» стояла более важная народнохозяйственная задача: оперативно освоить выпуск пропашных тракторов с таким расчетом, чтобы к концу 1934 года изготовить их 5 тыс. штук. Кроме того, завод с февраля 1933 года приступил еще и к производству танков Т-28, и для выпуска автомобилей просто не оставалось производственных возможностей.

Нужно подчеркнуть, что в конструкции Л-1 впервые в нашем автомобилестроении нашли применение такие технические новшества, как восьми цилиндровый двигатель, сдвоенный карбюратор, синхронизаторы, термостат в системе охлаждения. После НАМИ-1 это была вторая модель с газораспределением с помощью подвесных клапанов, приводимых толкающими штангами. Если в отечественных автомобильных двигателях поверхность камеры сгорания оставалась шероховатой после отливки, то на Л-1 ее поверхность полностью механически обрабатывалась. Умеренная (4,4) степень сжатия позволяла работать на любом сорте бензина. У восьми цилиндрового двигателя с чугунным блоком коленчатый вал был сделан пятиопорным. Зависимая подвеска всех колес на полу эллиптических рессорах, трехступенчатая коробка передач, массивная рама с развитыми поперечинами, одношарнирный карданный вал, служивший для передачи толкающих усилий от заднего моста, отражали технические тенденции в легковом автомобилестроении тех лет. Основные параметры автомобиля Л-1: количество мест — 7; количество цилиндров двигателя — 8; рабочий объем — 5641 см; мощность — 105 л.с. при 2900 об/мин; число передач — 3; размер шин — 7,50—17″; длина — 5300 мм, ширина—1890 мм, высота—1860 мм; колесная база — 3380 мм; колея колес: передних — 1520 мм, задних — 1500 мм. Масса в снаряженном состоянии — 2300 кг. Наибольшая скорость — 115 км/ч.

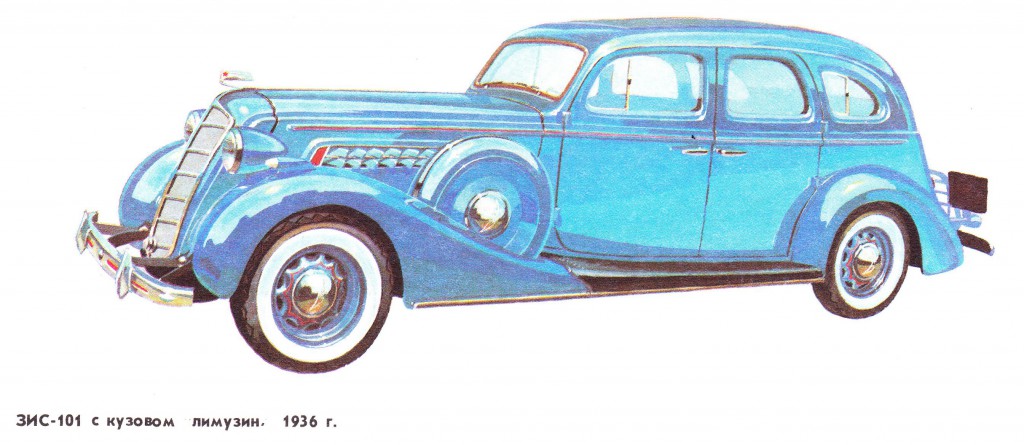

Дальнейшие работы по представительскому автомобилю вел уже коллектив московского ЗИСа. Общую конструкцию «Бьюика-32-90» он сохранил, но отказался от сложных в доводке узлов: дистанционного управления амортизаторами, автоматического управления сцеплением и некоторых других. Более того, конструкторы ЗИСа во главе с Е. И. Важинским творчески переосмыслили технические решения, заложенные в прототипе. В итоге получилась модель, мало похожая на «Бьюик», но сохранившая с ним конструктивную преемственность. Однако производство столь сложного изделия, как легковой автомобиль высшего класса, наше машиностроение еще не могло обеспечить штампами для панелей кузова и лонжеронов рамы, сварочными кондукторами для кузова, специальными станками и сложной оснасткой. Их заказали в США кузовной фирме «Бадд», уплатив почти полтора миллиона долларов (в ценах тех лет). Первые два образца новой модели — она получила наименование ЗИС-101 — были готовы весной 1936 года.

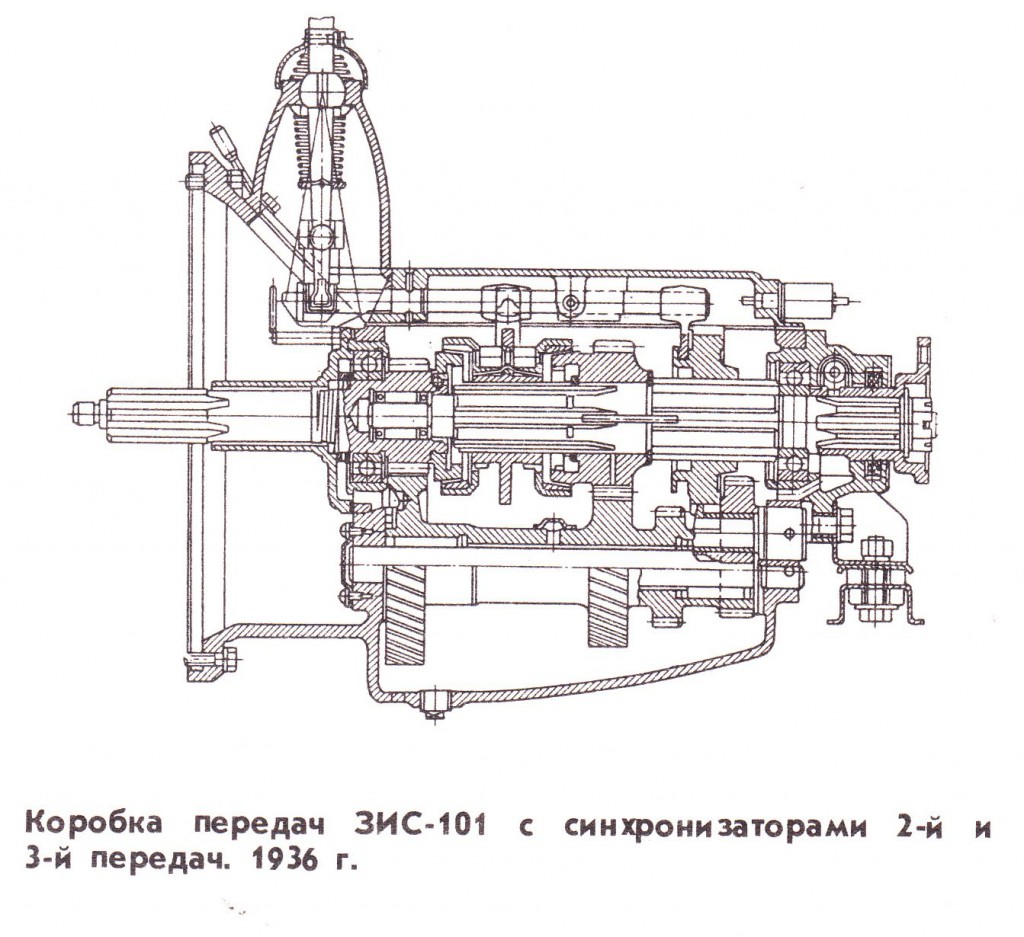

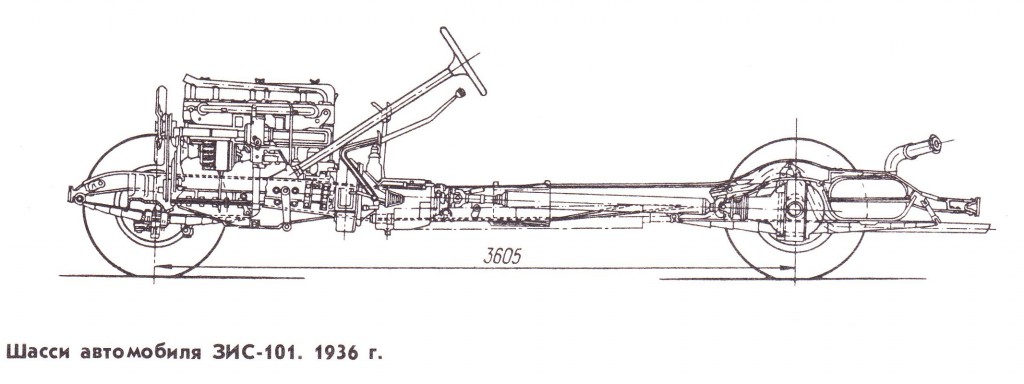

Кстати, он оборудовался отопителем, который тогда еще называли английским словом «хитер», наружной откидывающейся багажной решеткой, люком для доступа в багажник, а также передними дверями с передней навеской. Кроме того, часть машин комплектовалась радиоприемниками. Верхнеклапанный двигатель с восемью цилиндрами в ряд имел поддерживающий наивыгоднейшую температуру в системе охлаждения термостат, коленчатый вал с противовесами, гаситель крутильных колебаний коленчатого вала, двухкамерный карбюратор типа «Марвел» с подогревом отработавшими газами. Большая часть двигателей оснащалась чугунными поршнями, при которых степень сжатия не превышала 4,8 единицы, меньшая — алюминиевыми поршнями. При степени сжатия 5,5 они обеспечивали мощность на 20 л.с. большую. Трансмиссия состояла из двухдискового сцепления, трехступенчатой коробки передач (вторая и третья передачи — с синхронизаторами) и заднего моста с коническими шестернями, имевшими спиральные зубья. Очень жесткая лонжеронная рама с Х-образной поперечиной в сочетании с мягкой зависимой подвеской колес на длинных рессорах и гидравлическими рычажными амортизаторами двустороннего действия делали езду спокойной и комфортабельной.

Для автомобиля массой почти 3 т требовались тормоза с высокой эффективностью. Это было достигнуто применением в приводе вакуумного усилителя, механизма серводействия тормозных колодок, ребристой наружной поверхности барабанов. Каркас кузова частично был деревянным (из бука), и сборка его являлась весьма деликатным делом — необходимо было исключить все источники скрипов, столь частых в соединениях деревянных деталей. Комфортабельное оборудование и отделка кузова соответствовали классу машины. Основные технические данные ЗИС-101: число мест — 7; двигатель; число цилиндров — 8; рабочий объем — 5766 см3, мощность — 90 л.с. при 2800 об/мин или 110 л.с. при 3200 об/мин; число передач — 3; размер шин — 7,50 — 17″; длина — 5647 мм, ширина — 1892 мм, высота — 1856 мм; база — 3605 мм. Масса в снаряженном состоянии — 2550 кг. Наибольшая скорость — 115 или 120 км. Эксплуатационный расход горючего — 26,5 л на 100 км. В конце 1937 года ЗИС разработал две модификации этой модели. У первой — кузов фаэтон со складывающимся тентом и пристегивающимися на кнопках боковинами, снабженными целлулоидными окошками.

У второй — кузов кабриолет, тоже с тентом, но с выдвигающимися из дверей стеклами в рамках, которые заподлицо входили в пазы натянутого матерчатого верха. Поскольку вторая разновидность была сложнее в изготовлении, к мелкосерийному производству приняли первую, дав ей индекс ЗИС-102. Интересно, что на проводившихся летом 1940 года гонках ЗИС-102 с кузовом кабриолет, у которого тент был сложен, а открытое пространство за передними сиденьями затянуто чехлом, показал на дистанции 1 км со стартом с хода скорость 153 км/ч. Помимо модификации с открытым кузовом малыми сериями выпускалась на базе ЗИС-101 карета «скорой помощи», оснащенная выдвижными через люк в задней наклонной стенке кузова носилками, с измененной планировкой задней части салона и отличительным фонарем с красным крестом над ветровым стеклом. Кроме того, некоторая часть ЗИС-101 использовалась в качестве такси и оборудовалась таксометром, установленным внутри кузова у правой стойки ветрового стекла. Такая сложная машина, как ЗИС-101, требовала высокой культуры производства. К сожалению, качество этого автомобиля хромало из-за конструктивных и технологических дефектов.

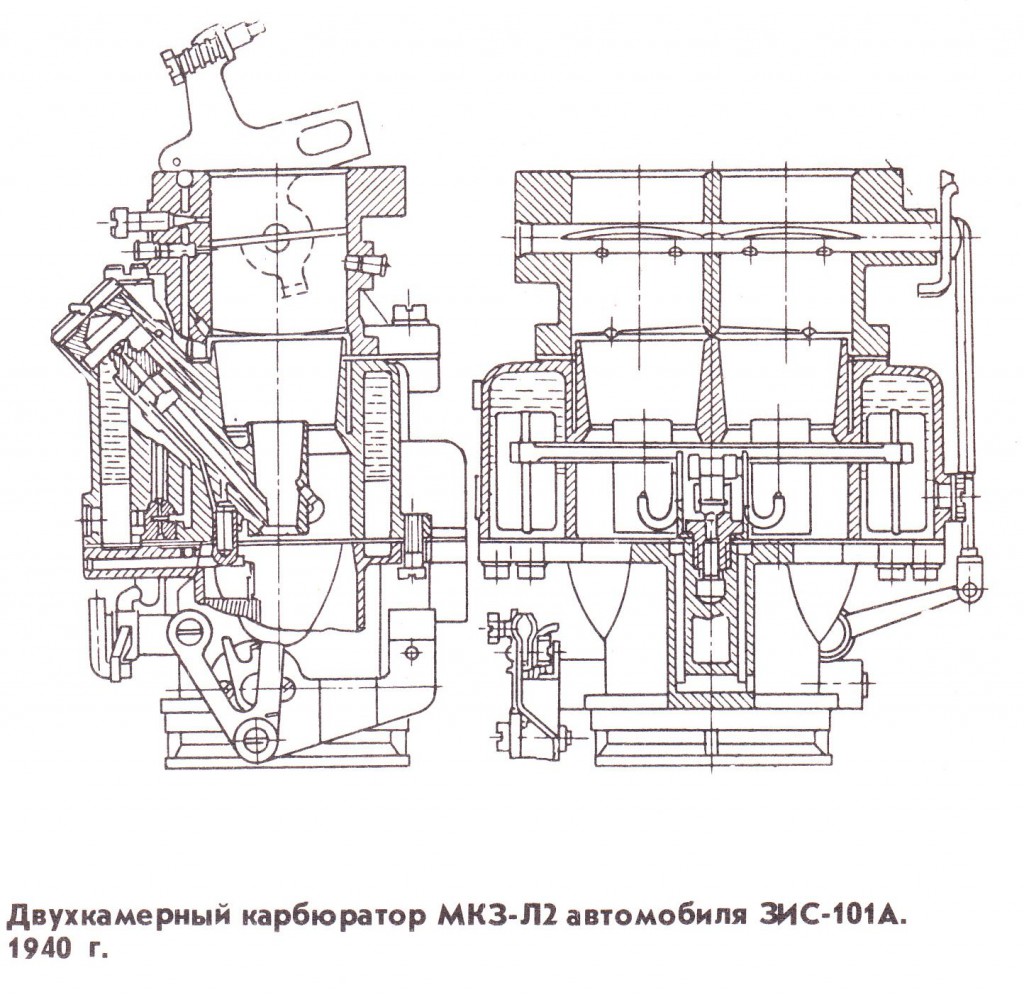

Для их выявления и устранения в июне 1940 года на ЗИСе работала правительственная комиссия, которую возглавлял академик Е. А. Чудаков. Она, в частности, отметила, что ЗИС-101 на 600—700 кг тяжелее зарубежных аналогов, что собственно двигатель имеет значительную (470 кг) массу, указала на другие недостатки. Последовавшая модернизация привела к созданию машины ЗИС-101 А. Каркас ее кузова уже был цельнометаллический, изменилась облицовка радиатора, стал мощнее двигатель, упрощена конструкция синхронизатора в коробке передач и применены косозубые шестерни первой передачи и заднего хода, разработано одно дисковое сцепление. Мощность двигателя выросла благодаря переходу на новый карбюратор MK3-Л2 (типа «Стромберг»), где смесь поступала в цилиндры не восходящим, а падающим потоком, благодаря чему улучшалось их наполнение и мощность. Это первый случай, когда на советской машине нашел применение прибор с падающим потоком смеси (карбюратор). Сыграли свою роль измененная конструкция впускного коллектора и пересмотренные фазы газораспределения: ЗИС-101 А, выпускавшийся только с алюминиевыми поршнями, развивал мощность 116 л.с., что позволило повысить его максимальную скорость до 125 км/ч.

Прекрасно зная тенденции мирового автомобилестроения, Зимилев еще в 1932 году на страницах книги «Пути развития современной автомобильной техники», говоря о малолитражных машинах, отмечал, что «такой автомобиль должен иметь особое значение для Союза как с точки зрения производственной, так и эксплуатационной. Он дает экономию металла, топлива, смазки и резины и отличается высокой проходимостью по плохим дорогам. Малолитражный автомобиль может осуществить лозунг — «автомобиль в массы», так как он должен быть дешевым, экономичным и неприхотливым в эксплуатации». Зимилев и в дальнейшем настойчиво пропагандировал идею малолитражного автомобиля. Но судьба этих машин складывалась весьма не просто. Достаточно вспомнить негативную кампанию, развернутую в свое время против автомобилей НАМИ-1. Они выпускались в небольших количествах на технологически очень слабом заводе «Спартак». Качество выполнения оставляло желать много лучшего. Были в ней и недоработки конструкторского характера, но концепция, общие решения и назначение автомобиля применительно к отечественным условиям эксплуатации не вызывали сомнений. Тем не менее реплика фордовского технического директора Ч. Соренсена «сырая идея» в адрес конструкции НАМИ-1 помогла сформировать отношение к ней некоторых тогдашних руководителей нашей автомобильной промышленности.

Так М. Л. Сорокин, председатель Автотреста (аналог Минавтосельхозмаша), выступая 17 ноября 1929 года в газете «Известия», утверждал, что НАМИ-1 представляет собой сочетание непроверенных и дорогостоящих в производстве конструктивных новшеств, не нашедших еще себе признания даже в заграничной автомобильной практике. Не будучи техническим специалистом, Сорокин поддался эйфории, возникшей после подписания соглашения с Г. Фордом. Легковые машины ГАЗ-А, как тогда казалось, решат все проблемы. Поэтому были отставлены планы выпуска (по 2 тыс. в год) НАМИ-1 на Ижорском заводе под Ленинградом, а производство этой модели на «Спартаке» ликвидировано. Правда, общественность ставила вопрос о постройке нового завода малолитражек, а институт НАТИ начал работу над усовершенствованием модели (руководитель проектирования К. А. Шарапов).

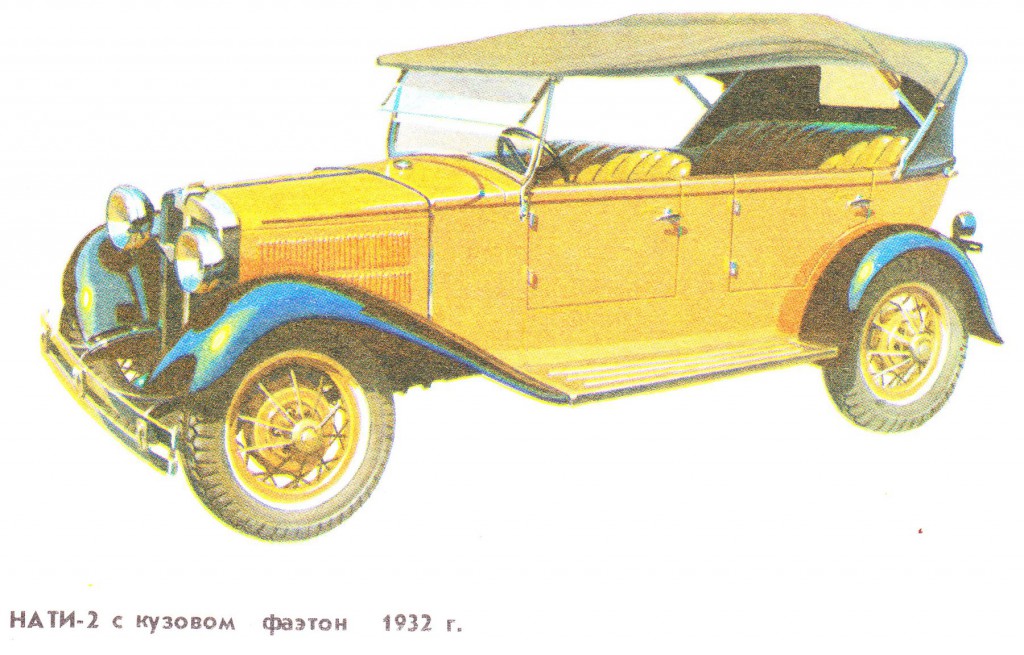

Опытные образцы НАТИ-2 — их постройку на «Ижстальзаводе» финансировал Автодор — изготовили в пяти экземплярах: четырехместные машины с кузовом фаэтон, пикап грузоподъемностью 400 кг и двухместную модификацию с кузовом родстер. У первых двух разновидностей — шасси с базой 2730 мм. Масса НАТИ-2 составляла (в зависимости от типа кузова) 730—750 кг, а наибольшая скорость — 75 км/ч. Английский «Форд-Префект» по конструкции напоминал «Форд-А», только уменьшенный. Рама, кузов, зависимая подвеска колес на рессорах, нижнеклапанный двигатель, трехступенчатая коробка передач — все привычно, проверено, не вызывает сомнений. Этим определился выбор. Но «Форд-Префект» внешне даже для 1938 года выглядел несовременно. Поэтому сразу было решено спроектировать собственный кузов. Проектирование кузова поручили специалистам ГАЗа, имевшим к тому времени достаточный опыт. На основе конкурсного отбора лучшим признали проект художника В. Я. Бродского из кузовной группы конструкторско-экспериментального отдела завода. Макет, предложенный Бродским, выглядел современно, но, если приглядеться, то напоминал как бы «сжатый» в длину американский «Бьюик-Родмастер».

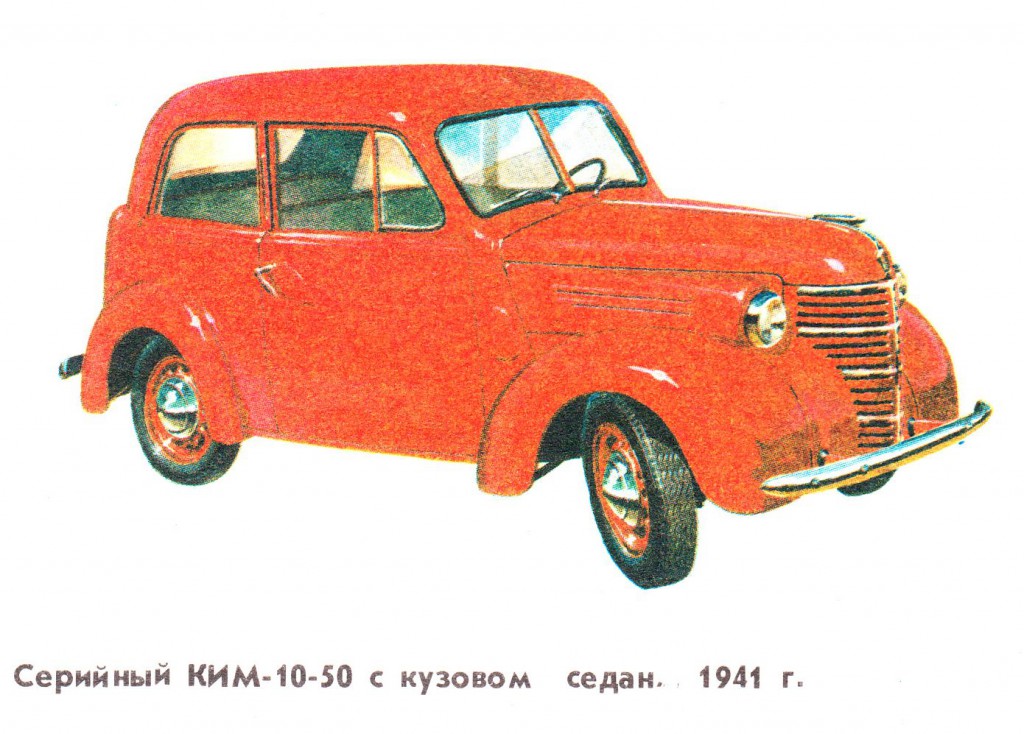

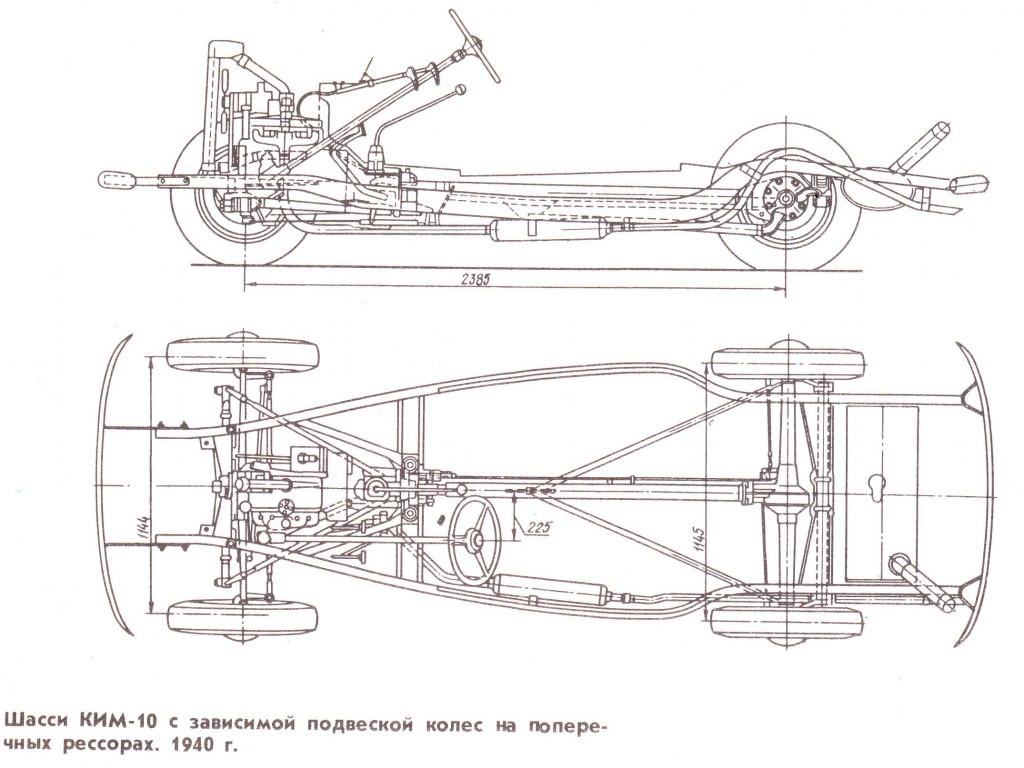

На нем нашли применение V-образное лобовое стекло, указатели поворотов семафорного типа, аллигаторный (т.е. в виде открывающейся пасти крокодила) капот двигателя. И, что было совершенно непривычным, двухдверный кузов. По изготовленному в СССР макету в США была заказана оснастка для производства кузова; кроме того, там же изготовлялось оборудование, на котором предстояло обрабатывать детали силового агрегата, трансмиссии, шасси. Все проектные работы по двигателю и шасси вела группа конструкторов НАТИ, которую возглавлял А. Н. Островцов. В апреле 1939 года часть специалистов НАТИ и ГАЗа перебазировалась на завод имени КИМ, образовав там под руководством Островцова конструкторский отдел. Для выпуска малолитражек КИМ-10 все крупные штамповки и литье должен был поставлять ГАЗ, поковки, а также рессоры и рамы — ЗИС, комплектующие изделия — 42 предприятия-смежника, остальное же предстояло делать заводу имени КИМ. В соответствии с планом в 1941 году ему предстояло выйти на проектную мощность — 50 тыс. машин в год. Таким образом намечался реальный шаг по развитию массового производства легковых автомобилей индивидуального пользования. И это через три года после принятия решения об организации их выпуска!

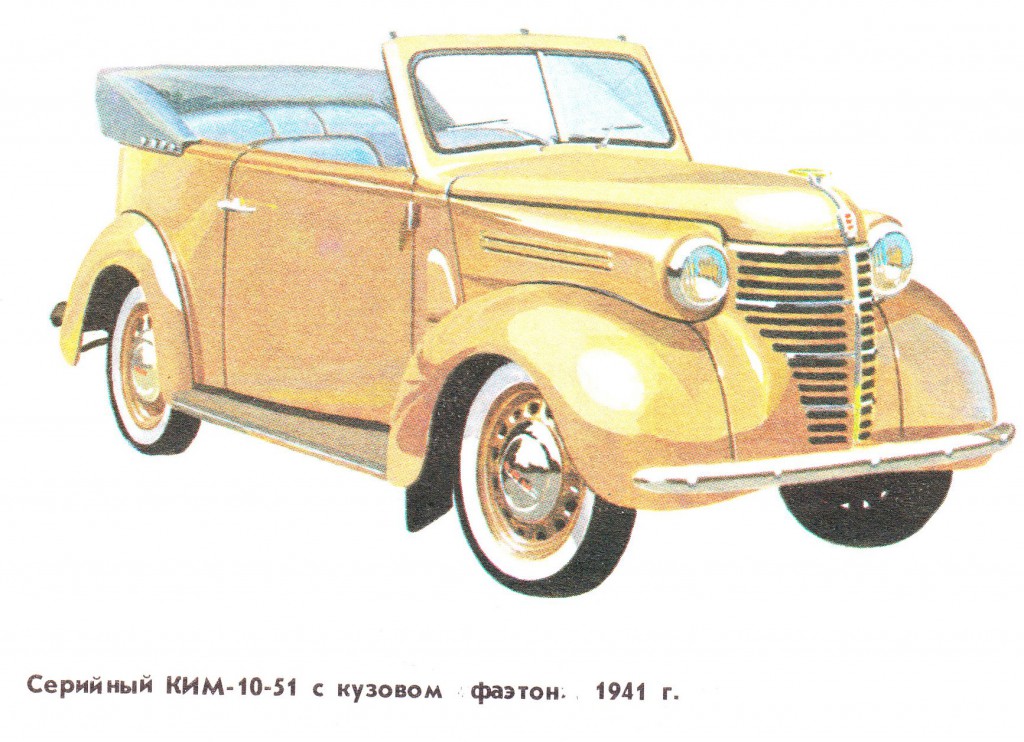

Главным объектом критики стал двух дверный кузов, который, хотя и был проще и дешевле четырех дверного, создавал неудобства пассажирам для входа на второй ряд сидений и выхода из машины, вызывали нарекания и фары, смонтированные старомодно, на передних крыльях, а также другие недоработки. Делать было нечего, и группа конструкторов ГАЗа в оперативном порядке приступила к проектированию для КИМ-10 совершенно нового, уже четырех дверного кузова с измененным внешним видом. До начала войны удалось изготовить два опытных образца такой машины (КИМ-10-52). А из 500 комплектов штамповок, полученных в качестве наладочной партии, завод имени КИМ собрал двух дверные кузова и смонтировал на изготовленные им шасси. Теперь фары уже были вписаны в обтекатели, которые плавно вливались в боковины капота двигателя. Большая часть машин (они назывались КИМ-10-50) имела закрытые двух дверные кузова, а небольшое количество автомобилей —открытые (КИМ-10-51).

Таким образом, к 1941 году наша автомобильная промышленность выпускала три базовые легковые модели: ГАЗ-М1, ЗИС-101А и КИМ-10. Наиболее массовой являлась ГАЗ-М1, удельный вес которой в общем объеме производства легковых автомобилей (максимум был достигнут в 1938 году — 27 тысяч штук) составлял почти 95%. Автомобили ГАЗ-М1 использовались не только как служебные машины, но и как такси. В этом случае единственным отличием от базовой модели служил таксометр. Одно из столичных автомобильных хозяйств для нужд наркомата (говоря современным языком — министерства) внутренних дел переоборудовало партию машин ГАЗ-М1 восьми цилиндровыми двигателями «Форд» (3611 см, 90 л.с.). Получился автомобиль высокой энерговооруженности, но его тормозные качества уже отставали от скоростных. Среди имевшихся в нашем парке легковых автомобилей находилось немало американских моделей: «Форд», «Линкольн», «Кадиллак», «Паккард», «Понтиак», «Плимут», «Крайслер», «Додж», «Бьюик», «Шевроле», «Хадсон», «Нэш», «Корд», сравнительно небольшое количество немецких («Мерседес-Бенц», «Опель»).

По сравнению с новейшими зарубежными моделями отечественные отставали не только по важнейшим показателям (мощностные, экономические, весовые), но и по комфортабельности и реализованным в них техническим решениям. Поскольку в индивидуальном пользовании тогда находилось незначительное количество легковых машин, то сеть СТО не существовала вовсе, а бензозаправочные станции даже в крупных городах были малочисленны. Ремонт и обслуживание производились в условиях автотранспортных предприятий и гаражей, нередко на весьма невысоком техническом уровне. Организованные показы автомобильной техники широким кругам общественности были в предвоенный период немногочисленными. Среди них — большой пробег по улицам столицы 14 ноября 1939 года, посвященный выпуску миллионного советского автомобиля. В колонне из четырех десятков машин шли не только серийные модели, в том числе и прошлых лет, но и опытные образцы ГАЗ-11-40, ГАЗ-61, ЗИС-101А и других автомобилей, что вызвало колоссальный интерес у прохожих. Другой экспозицией стал показ в 1939— 1941 годах новых автомобилей в павильоне механизации на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ), позже реорганизованной в ВДНХ.