Россия, как и другие промышленно развитые страны на пороге 19 и 20 веков технологически была готова к развитию собственного автомобилестроения. Но серьезным препятствием для ее автомобилизации являлась недостаточно развитая сеть шоссейных дорог. Так в 1890 году, именно в то время, когда в ряде европейских стран появились первые бензиновые автомобили, Россия располагала всего лишь 20 000 километрами дорог с твердым покрытием. В Германии их протяженность достигала 100 000 километров, а во Франции — 486 000. Дорожное строительство в России шло довольно медленно — развитие путей сообщения было направлено в область железных дорог. Во всяком случае на период 1880—1910 гг. приходится резкий рост железнодорожной сети и по этому показателю Россия опережала все европейские страны. Естественно, что в таких условиях автомобиль, как транспортное средство, мог получить распространение главным образом в больших промышленных и торговых центрах, как Петербург, Москва, Рига, Варшава, Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, Одесса, а также на ведущих в них шоссейных дорогах.

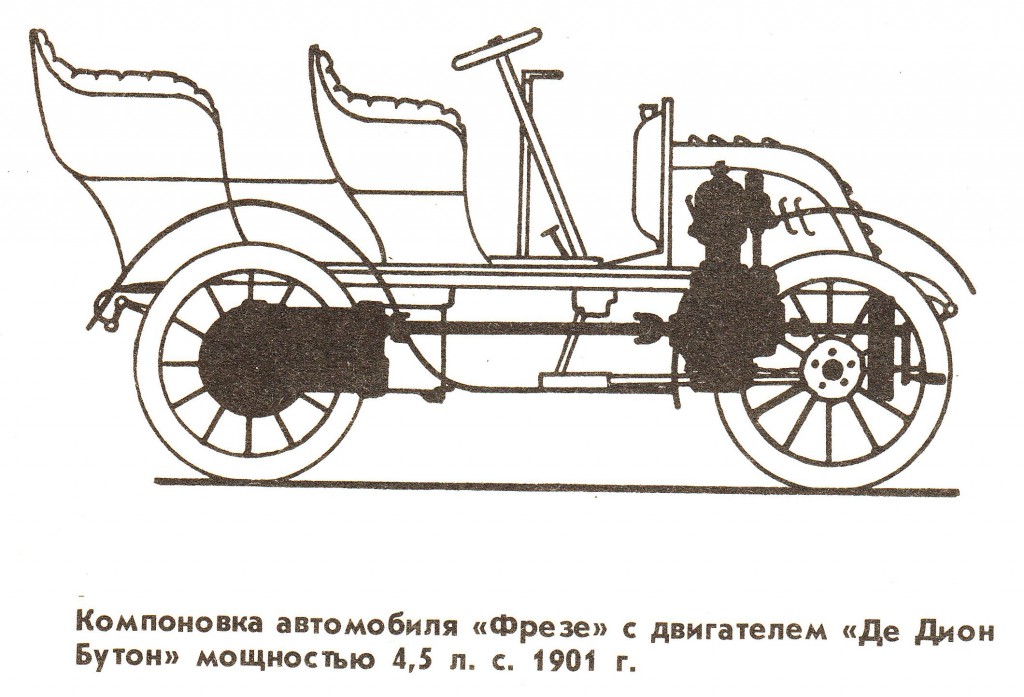

Заинтересованный в выпуске автомобилей Фрезе побывал во Франции, где нашел взаимопонимание с заводом «Де Дион Бутон», который взялся поставлять ему двигатели, как, впрочем, нескольким десяткам других известных автомобильных фирм, среди которых были «Рено», «Деляж», «Паккард», «Адлер» и др. Такой спрос объяснялся тем, что одноцилиндровый двигатель этого завода был очень легким, быстроходным, простым и надежным. Но прежде чем в Петербург стали поступать моторы из Франции, Фрезе начал в небольших масштабах выпускать электромобили. При этом он в декабре 1899 года зарегистрировал новое наименование для своей фабрики. Она стала называться «Акционерное общество постройки и эксплуатации экипажей и автомобилей Фрезе и К». На первых порах, то есть в 1900 году, он ставил на свои машины моторы «Де Дион Бутон» рабочим объемом 402 см3 и мощностью 3,5 л.с. при 1 500 об/мин, причем и сами автомобили имели большое сходство с конструкциями того же французского завода.

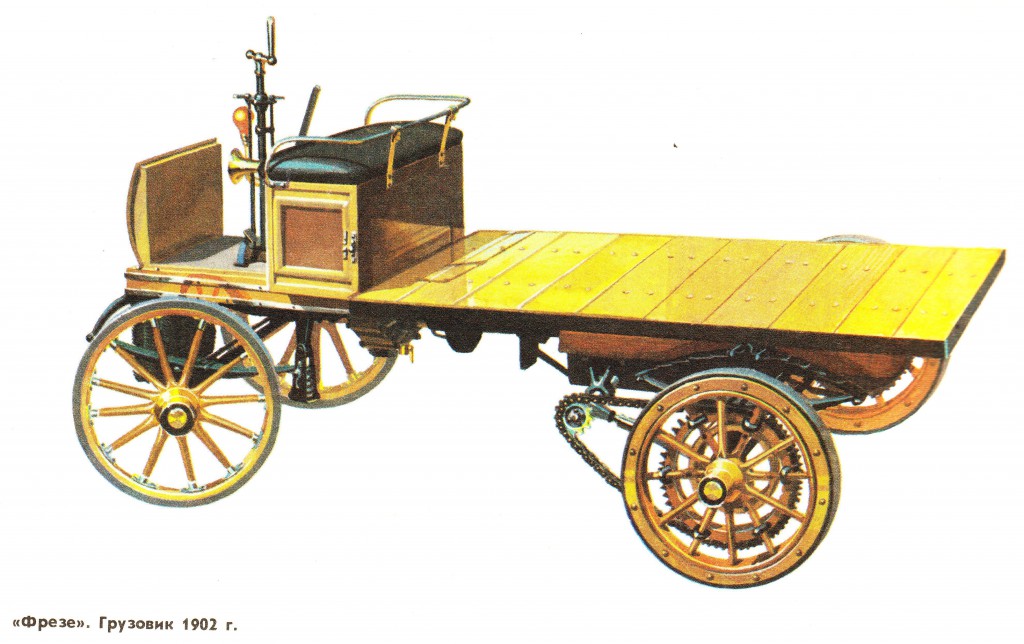

В его оборудование входили две размещенные вдоль бортов лестницы, стендер, рукава длиною 80 саженей. Сразу же в день получения частью этого автомобиля 10 июня (по старому стилю) 1904 года он участвовал в тушении пожара на окраине С. Петербурга. Первый русский пожарный автомобиль прибыл к месту происшествия на 12 мин скорее, чем конный обоз, и доказал свою практичность. Своевременно оценив конъюнктуру, Фрезе в 1902 году представил свои машины на большие военные маневры, проходившие под Курском. Они имели цель выявить пригодность нового средства транспорта для нужд армии. В маневрах участвовали четыре грузовика фабрики «Фрезе» и две легковые машины с двигателями мощностью 6 и 8 л.с. На одной из них мотор уже стоял впереди, как на французской модели «Де Дион Бутон-Попюлер», а трехступенчатая коробка передач — сзади. Надо сказать, что эта машина выпускалась с 1902 года по 1904 год с двухместными и четырехместными кузовами. В зависимости от типа кузова ее масса колебалась от 450 до 500 кг, а скорость достигала 45 км/ч. Для управления уже служило рулевое колесо, а не поворотный рычаг на стойке.

Расположенный впереди мотор был закрыт сужающимся вперед и кверху капором, а радиатор находился между передними рессорами. В 1903 году П. А. Фрезе отказался от заднего расположения силового агрегата в легковых моделях. Он оснащал их двигателями мощностью 6 и 8 л.с. На легковом шасси с мотором 6 л.с. фабрика изготовила фургоны для петербургского почтамта. Легковые машины «Фрезе и К» по конструкции незначительно отличались от французских моделей «Де Дион Бутон». Петербургская фабрика не имела производственных возможностей для выпуска собственных двигателей и коробок передач, а к тому же не смогла найти в Петербурге фирму, готовую освоить их изготовление и поставлять Фрезе. Открытые легковые автомобили, которые П. А. Фрезе изготовил в 1900 году, экипажи И. В. Романова нашли продолжение в дальнейших экспериментах по применению электричества к автомобилю. Так, в 1904 году Петр Александрович проводил опыты по созданию системы переключения передач посредством электромагнитов. По свидетельству петербургского журнала «Автомобиль» тех лет, они, к сожалению, принесли только убыток. Этим же путем пошла французская фирма «Ампер», которая на Парижской автомобильной выставке 1907 года демонстрировала шасси с такой же системой переключения передач. Она тоже была неудачной.

Несколько раньше, 31 марта (по старому стилю) 1902 года, во дворе фабрики «Фрезе и К» проходили испытания троллейбуса конструкции С. И. Шуленбурга. Машина собственной массой 820 кг везла груз 0,8 т. Двигатель постоянного тока напряжением 110 В обеспечивал движение как передним, так и задним ходом. Питание поступало от двух подвесных контактных проводов, по которым катилась токосъемная тележка, соединенная двумя проводами с экипажем. Дальше экспериментов работа над троллейбусами у Фрезе не пошла, но в 1905 году он испытывал бензино-электрический автопоезд, построенный на его фабрике по проекту инженера-капитана Гельдта. Поезд состоял из шести вагонеток шириной 2 м и длиной 4,5 м (почти такой же, как у грузовой платформы автомобиля ЗИЛ-130). На головной вагонетке находился бензиновый двигатель мощностью 35 л.с. при частоте вращения 800 об/мин. С ним был соединен четырехполюсный генератор. У каждой вагонетки два из четырех колес являлись ведущими и приводились отдельными электромоторами, получавшими ток от мотор-генератора. К сожалению, в дальнейшем П. А. Фрезе не занимался подобными машинами.

Быстро схватывавший и правильно оценивавший передовые технические новшества, Петр Александрович был талантливым изобретателем, квалифицированным инженером, но, увы, недостаточно умелым предпринимателем. Финансовые возможности его фабрики были невелики, и средств для дальнейшего развития экспериментов недоставало. Поэтому далеко не все начинания ему удавалось довести до конца и основная его коммерческая деятельность ограничивалась постройкой заказных автомобильных кузовов, эксплуатацией электрических экипажей по обслуживанию гостиниц в Петербурге и Варшаве, продажей зарубежных автомобилей «Рено», «Минерва», «Лоррен-Дитрих», «Юник» и др. В деле создания конных экипажей и автомобильных кузовов главным действующим лицом «Фрезе и К» был Петр Егорович Арсеньев, по чертежам которого фабрика работала более 30 лет вплоть до 1906 года. Так, в конце 1905 года она получила от военного министерства заказ на пять легковых автомобилей для Владивостокской крепости. На импортированных из Франции шасси «Жермен» с двигателем мощностью 24 л.с. в течение трех месяцев были изготовлены легкие открытые пятиместные кузова.

В 1907 году «Фрезе и К» демонстрировала на I Международной автомобильной выставке в С. Петербурге карету скорой помощи на шасси «Рено». В заднюю часть ее закрытого кузова вдвигались носилки, при этом две створки люка для них имели горизонтальные петли. Одна из служб Удельного ведомства, расположенная на Кавказе в районе Абарау, заказала Фрезе в 1908 году грузопассажирский автомобиль. Она поставила задачу: машина должна перевозить 800 кг разных грузов и пятерых пассажиров. Кроме того, на борту должен быть ящик для денег, а кузов иметь балдахин. У автомобиля рама была уже не деревянной, а стальной и двигатель являлся более мощным, чем на ранней грузовой модели: не одноцилиндровый, а четырехцилиндровый, мощностью не 9, а 14 л.с. Двигатель и трансмиссия импортные. Снаряженная масса автомобиля составляла около 1200 кг. Он развивал скорость до 33 км/ч. Разумеется, что для грузопассажирской машины не создавали специальное шасси, а использовали от последней модели грузовика «Фрезе», рассчитанного на 1,5 т груза и выпускавшегося с 1905 года. Поскольку заказ Удельного ведомства выполнили очень быстро — за две недели, то, вероятно, на фабрике уже существовал задел из нескольких готовых шасси.

Оценивая возможности «Фрезе и К», можно предположить, что в год фабрика могла делать несколько десятков автомобилей или кузовов к ним. Постройка кузовов, продажа и обслуживание автомобилей продолжались до 1910 года, когда П. А. Фрезе продал свое предприятие Русско-Балтийскому вагонному заводу, который создал там мастерскую для изготовления заказных кузовов, продажи и обслуживания «Руссо-Балто». Среди русских велосипедных заводов выделялась фабрика велосипедов и автомобилей «Россия» А. Лейтнера и К в Риге. Ее владелец инженер Александр Александрович Лейтнер (1864—1923) приступил к выпуску велосипедов в 1886 году. Вскоре он изготовил первые трициклы с двигателями «Де Дион Бутон», а чуть позже и мотоциклы либо с моторами той же марки, либо «Фафнир». С 1899 года Лейтнер начал изготовлять автомобили, собрав семь машин. Как и Фрезе, за прототип он взял заднемоторный «Де Дион Бутон». Их образцы, демонстрировавшиеся в 1901 г. на Рижской юбилейной выставке, отмечены Почетным призом и золотой медалью.

А. Лейтнер являлся хорошим коммерсантом. Он быстро понял, что при существовавшей тогда системе таможенных пошлин выгоднее ввозить в Россию комплектные автомобили, чем их узлы. Поэтому он свернул автомобильное производство до «лучших времен» (хотя вплоть до 1908 года выполнял отдельные заказы на автомобили) и стал специализироваться на выпуске велосипедов. Предприниматель добился крупных заказов от военного министерства на складывающиеся армейские велосипеды. Они считались лучшими из отечественных машин. Самая большая среди русских велосипедных фирм — «Россия» могла делать более 5 тыс. велосипедов в год и готова была в любой момент возобновить автомобильное производство. Этого, однако, не произошло, хотя продажу импортных машин и их обслуживание А. А. Лейтнер вел до 1914 года. Второй по величине велосипедный завод России «Дукс» Ю. А. Меллера в Москве уже в 1901 году проявил интерес к автомобилям. Он экспериментировал и с паровыми, и с электрическими, испытывал трехколесную легкую машину конструкции инженера А. А. Базилевского, построил пробные дрезины с одноцилиндровыми моторами «Де Дион Бутон», пока не подобрал подходящий объект производства.

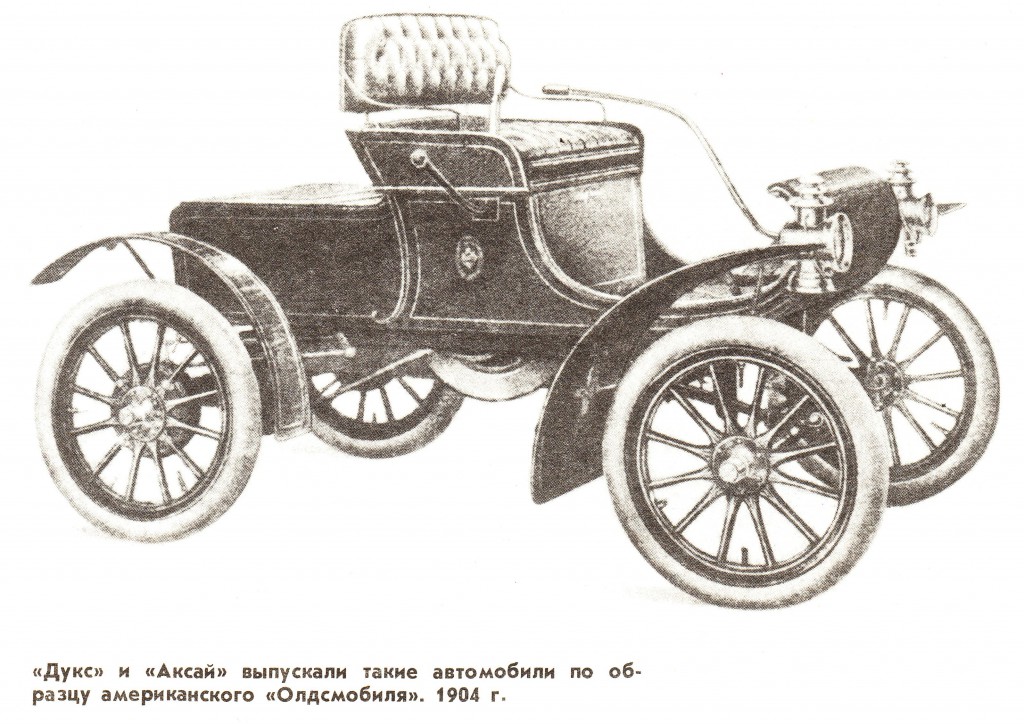

Две полу эллиптические продольные рессоры своей средней частью крепились к лонжеронам рамы, а концы рессор соединялись с передней и задней осями. Деревянные колеса с пневматическими шинами благодаря большому диаметру (728 мм) без труда перекатывались через неровности грунтовых дорог, а широкая (1430 мм) колея не совпадала с колеей, оставляемой крестьянскими телегами, и облегчала поэтому управление машиной по засохшему, изрезанному узкими тележными колесами проселку. Короткая (1726 мм) база и, следовательно, малая длина «Дуксмобиля» делали его легким — около 500 кг. Мощности двигателя оказывалось достаточно, чтобы идти по хорошей дороге со скоростью до 35 км/ч. Расход топлива был около 10 л на 100 км. Ю. А. Меллер сделал немного «Дуксмобилей» и вскоре отошел от автомобильного производства: его более привлекали военные заказы на армейские велосипеды, дирижабли, а впоследствии самолеты. Примерно в одно время с «Дуксом» начал выпускать автомобили (и тоже по лицензии «Олдсмобиля») машиностроительный завод «Аксай» в Ростове-на-Дону. Основанный в 1859 году, он специализировался на сельскохозяйственных машинах.

В период 1903—1904 годов на нем был освоен выпуск автомобилей с двигателями мощностью 8 л.с. О технических возможностях завода говорит тот факт, что все детали, даже роликоподшипники, он изготовлял сам. Покупал на стороне лишь резиновые части, обода колес, цепи и катушки зажигания. Автомобили «Аксай», хотя и показали себя с наилучшей стороны, не встретили большого спроса, и завод ограничился постройкой партии из 20 машин. Позже, в 1906—1912 годах, он выпускал лодочные моторы, а затем построил и испытал опытные образцы колесных тракторов с моторами мощностью 12 и 24 л.с. К сожалению, как и для других русских заводов, выпуск автомобилей «Аксай», рассчитанный только на индивидуальных покупателей, оказался нерентабельным. Попытки отдельных энтузиастов, которые располагали скромными производственными возможностями, тем более были обречены на неудачу. В большинстве случаев их небольшим предприятиям было не под силу самостоятельно выпускать и двигатели. В таком положении оказались велосипедные мастерские Э. Л. Лидтке в Петербурге и А. А. Кулака в Смоленске, фабрика «Интернациональ» А. Накашидзе в Варшаве.

Лидтке в период 1901—1902 гг. построил несколько опытных образцов легких машин с импортными моторами. Из заслуживающих внимание особенностей конструкции его автомобилей важнейшая — независимая подвеска передних управляемых колес. Кулак использовал импортный двухцилиндровый двигатель, тоже воздушного охлаждения, остальное изготовил сам. Его машина не имела дифференциала, передачи заднего хода. Подвеска колес на четырех рессорах, расположенный впереди двигатель, двухместный открытый кузов, велосипедные колеса, рама с лонжеронами швеллерного сечения. Первый и единственный экземпляр автомобиля смоленский предприниматель построил в 1910 году и эксплуатировал его несколько лет. «Интернациональ» в 1904—1905 годах изготовил малую партию десятиместных автобусов с карданной передачей на задние колеса и заграничным мотором мощностью 10 л.с. Что касается станкостроительных заводов «Н. Э. Бромлей» в Москве и «Д. Скавронский» в С. Петербурге, то они сделали по нескольку опытных образцов (первый в 1901 — 1903 гг., второй — в 1903 году), но столкнувшись с отсутствием спроса, остались верны основному производственному профилю.

Таким образом, можно констатировать, что за десять лет после постройки первого отечественного бензинового автомобиля несколько небольших предприятий смогли изготовить около сотни машин с импортными двигателями. Отечественное автомобилестроение как отрасль еще не сформировалось, но в ряде стран Европы, как и в США, оно тогда уже существовало. Тот небольшой спрос на автомобили, который был в России, покрывался ввозом техники из-за рубежа, преимущественно из Германии, Австро-Венгрии, Франции, Бельгии. Пошлины на ввоз в страну иностранных автомобилей были очень низки. Поэтому импорт год от года беспрепятственно рос. Так, в 1901 году в Россию были ввезены 44 машины, в 1903 — 71, 1904 — 115, 1906 — 245, 1907 — 563 машины. В соответствии с торговым договором, заключенным в 1904 году между Россией и Германией, таможенная пошлина за ввоз к нам немецких двигателей и других аналогичных им по сложности машин была на 10—18% ниже, чем для изделий других стран. Неудивительно, что с 1904 года доля немецких автомобилей в русском импорте стала увеличиваться.

Скачок производства заказных легковых кузовов относится к 1907 году. Если с 1901 по 1906 год включительно в Россию было ввезено 94 шасси для установки кузовов, то в 1907 года их импортировано 147, а в 1911 году — 387. Среди знаменитых по всей России кузовных фирм надо отметить прежде всего петербургские «Иван Брейтигам», «Фрезе и К», «Победа», «П. Д. Яковлев», «Крюммель», московские «П. Ильин», «Братья Крыловы», «Субботин», «А. Евсеев», одесскую «Эмпеде». Старейшим среди них предприятием была петербургская фабрика П. Д. Яковлева, заложенная в 1790 году. К 1910 году в ее цехах было занято 180 человек. Одной из первых она начала изготовлять кузова для автомобилей и в 1907 году на I Международной автомобильной выставке в С. Петербурге за свои изделия была удостоена высшей награды — большой золотой медали. Фабрика бралась и за сборку автомобилей, но впоследствии ограничилась ремонтом и продажей (легковые машины «Остин» и грузовики «Арбенц»). Наиболее известные ее работы выполнены на шасси «Бразье» и «Рено».

Не менее известными не только в Петербурге, но и в западной части России были автомобильные кузова фирмы «Иван Брейтигам». Она основана в 1864 году, а с 1904 года взялась за постройку по индивидуальным заказам автомобильных кузовов, причем только на шасси немецких автомобилей «Мерседес» или русских «Лесснер». Они, по признанию современников, выделялись изысканностью форм и отделки, красотой оформления, а также прочностью. Многолетние традиции высококачественной работы дали возможность И. Брейтигаму в 1882 году поставить несколько экипажей русскому императорскому двору, что в то время являлось весьма престижным делом. К 1913 году эта фирма стала крупнейшей в С. Петербурге как по количеству занятых на ней рабочих (400 человек), так и по количеству изготовляемых кузовов. Самой молодой среди ведущих петербургских кузовных фирм была «Победа». Ее владелец Ф. И. Танский сначала (в 1893 году) основал торговый дом и только в 1905 году открыл при нем кузовную фабрику с очень обширной площадью цехов — около 9000 м2. Она монтировала кузова своего производства на импортные шасси: «Опель», «Панар-Левассор», «Бразье», «Делонэ-Белльвилль», Байяр».